سؤال إشكاليّ يُجاب عليه بإجابات غير مقنعة: متى كان شيعة لبنان في خطر وجوديّ، على الأقلّ منذ انتهاء الحرب الأهليّة؟ وهل مبرّر السلاح مقاومة إسرائيل أم بقاء الطائفة على حالة القوّة والاقتدار هو المطلوب؟ لا بدّ في هذه المرحلة الدقيقة وما أنتجته سياقات المنطقة منذ “طوفان الأقصى” عام 2023، من وقائع جديدة تماماً، من قراءة موضوعيّة لها للخروج من المأزق بأقلّ الخسائر. ولذا، يتعيّن استعراض الأحداث سريعاً، مع بعض المعطيات لتفنيد السؤال عينه، أي ماهيّة الخطر الوجودي.

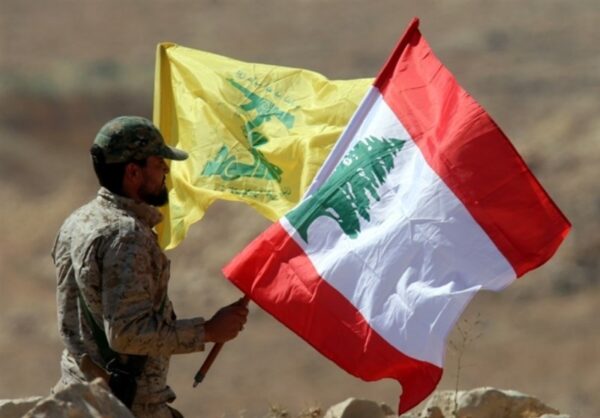

صعد الشيعة من أدنى مرتبة كانوا فيها لدى تأسيس لبنان الكبير عام 1920 إلى أن وصلوا القمّة قبيل حرب الإسناد في تشرين الأوّل عام 2023. وهم لم يحتكروا السلاح الثقيل فقط خارج نطاق الدولة، لأكثر من 30 سنة بعد اتّفاق الطائف وانتهاء الحرب الأهلية، تحت عنوان المقاومة وبمسوّغات أيديولوجيّة واستراتيجيّة، تتخطّى طبعاً حدود الدولة الوطنية، وتبتعد غالباً عن خياراتها السياسية، بل أصبحوا لاحقاً قوّة إقليمية ضاربة، على رأس محور كامل مكوّن من ميليشيات مسلّحة ومدرّبة وذات أهداف منسّقة.

تجلّت قوّة هذا المحور بقيادة طهران لدى تساقط عواصم عربية بيد التيّار الشيعي الزاحف، بين بغداد وصنعاء (2003-2014). ولولا الاصطدام المباغت بالجدار الإسرائيلي، بقرار منفرد من كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم 7 أكتوبر، فلربّما كان الشيعة حتّى اللحظة في مكان آخر، بانتظار ساعة الصفر الإسرائيلية. لكنّ دور “الحزب”، خاصّة كرافعة عسكريّة للشيعة في لبنان، تجاوز كثيراً قبل الانهيار، مرحلة دفع الخطر الوجودي، بل إنّ تدخّله في سوريا لأكثر من 10 سنوات، كان عنصراً رئيسياً من الخطر الوجودي على الأكثريّة السنّية هناك، التي سقط نصفها بين شهيد ومعتقل ومفقود ونازح ولاجئ. فهل كان من الضروري أن يكون بقاء الشيعة ككيان آمن في لبنان مقابل فناء السُّنّة في سوريا؟

تجلّت قوّة هذا المحور بقيادة طهران لدى تساقط عواصم عربية بيد التيّار الشيعي الزاحف، بين بغداد وصنعاء

هذه ملاحظة أوّليّة على مقولة الخطر الوجودي، غير المنحصر في ناحية الجنوب (إسرائيل)، بل يُشار الآن إلى الخطر المحتمل من الشرق والشمال، أي من الحكم الأغلبيّ السنّيّ في سوريا، لتبرير امتشاق السلاح واليد على الزناد، وبتعميم لقب “داعش” على أيّ قوّة سنّيّة.

محطّات في نهوض الشّيعة

الفقر كبنية اجتماعية متأصّلة، والتهميش الجغرافي والسياسي، هما من أبرز دوافع الإحباط أو النهوض، إلّا أنّ الشيعة قاوموا مبكراً، أوضاعهم الموروثة من حقبات سالفة، وقرون سابقة، لا سيما عقب الصعود المتوالي للدروز ثمّ الموارنة، في العصر الأيّوبي، ثمّ المملوكي، وإجلاء الصليبيين عن هذه البلاد في القرن الثالث عشر. انحسرت الجغرافيا الشيعية، على يد المماليك، ثمّ فخر الدين الثاني (أُعدم في إستنابول عام 1633)، ثمّ على يد أحمد باشا الجزّار والي عكّا (توفّي عام 1804)، وانحصر الوجود الشيعي في موضعين أساسيّين هما الجنوب، والبقاع الشمالي. وما إن انخرطوا في لبنان الحديث عام 1920، حتّى بدأ الحراك ذو الطابع الاجتماعي الاقتصادي، من الأرياف النائية والمحرومة إلى المدن، وبالأخصّ إلى بيروت، فكوّنوا مع مهمّشين آخرين حزام البؤس، الذي كان مرتعاً خصباً للانتماء السياسي، ضمن قوى اليسار، ابتداء، قبل التموضع في مرحلة أولى داخل حركة المحرومين مع الإمام موسى الصدر، الذي كان له الدور الريادي في نهضة شيعة لبنان، في الستّينيات والسبعينيّات، ثمّ في أفواج المقاومة اللبنانية (أمل)، الجناح العسكري الذي مهّد لتأسيس “الحزب”.

ما يمكن تأكيده حاليّاً أنّ التهويل بالخطر الوجودي يفاقم أزمة الشيعة في لبنان، ولا يحلّها

أدخل المدّ الإيراني الثوريّ في البيئة الشيعية مع انتصار ثورة الإمام الخميني عام 1979، وبعد عام من تغييب الإمام الصدر، ديناميّة جديدة، فتسارع النموّ بعوامل إضافية، ليكون الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وتأسيس المقاومة الإسلامية، شرارة التحوّل من طائفة محرومة ومستضعَفة، إلى طائفة مسلّحة ومنظّمة برعاية ولاية الفقيه الإيراني. والمفارقة أنّ طبقات النهوض الشيعي لم ينسخ بعضها بعضاً، فظهرت مصفوفة متآلفة ومعقّدة، مكوّنة من الوطنيّة الصدريّة، والأمميّة الخمينيّة، وليس من دون توتّرات داخلية كانت عبارة عن تصارع عصبيّات معيّنة داخل الطائفة، انتهت إلى صيغة عمليّة، تقاسم الأدوار فيها الطرفان: حركة أمل و”الحزب”، فكان للحركة دور داخليّ مستدام، ولـ”الحزب” دور خارجيّ غالباً مع اندراج تدريجي في اللعبة السياسية الداخلية. وكانت صيغة “الثنائي الشيعي” كفيلة برفع الشيعة اللبنانيين إلى مكانة غير مسبوقة في تاريخهم على هذه البقعة. ولولا الحرب الأخيرة التي فاجأت بشراستها كلّ التوقّعات، لما كان هناك أيّ شكّ في أنّ النفوذ الشيعي إلى تصاعد وليس إلى انحدار، مع توافر كلّ الإمكانات المساعِدة للتطوير ومراكمة القدرات.

لماذا التّخويف بالتّاريخ؟

استرجاع حوادث التاريخ البعيد والقريب، من الأمور المستساغة لدى تناول موضوع الخطر الوجودي، التي يردّدها بعض الناشطين الشيعة هذه الأيّام، ليس فقط لأنّ مواجع التاريخ لها تأثيرها القويّ في الوجدان الشيعي تقليديّاً، بل لأنّ التاريخ يُستخدم غالباً للتحريض وتصليب العود والتحشيد الجماهيري. وكانت لافتةً إشارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى هذه النقطة ذاتها لدى استقباله الزعيم وليد جنبلاط وشيخ العقل سامي أبو المنى، عقب سقوط النظام الأسديّ، فهو قال مستغرباً: “ما علاقتنا بحادثة عمرها 1,400 سنة؟”، ويقصد حادثة استشهاد الحسين بن علي في كربلاء، أثناء حكم يزيد بن معاوية، وكانت دمشق قاعدة حكمه. ولاحقاً، قال الشرع أمام وفد أعيان الشيعة في سوريا، إنّه يحترم السيّد حسن نصرالله، وهو يقاتل إسرائيل في جنوب لبنان، لكنّه يختلف معه حين يقاتل في سوريا. فماذا فعل الشيعة في لبنان، لمعالجة الجرح السوريّ، بدل الرهان مجدّداً على حلف الأقليّات، وهو خيار خطر وفاشل في الوقت عينه؟ ولماذا الإصرار على التخويف من الخطر السنّي الآتي افتراضاً من سوريا، والمنسحب حتماً على السنّة في لبنان؟ وكيف يمكن استعادة التوازن الوطنيّ بإزاء الخطر الإسرائيلي المتفاقم؟ وأين هو الحوار الحقيقي بدل الخطاب التصعيدي؟ وهل صحيح أنّ الشيعة في خطر، وينبغي حمل السلاح للدفاع عن النفس؟

صعد الشيعة من أدنى مرتبة كانوا فيها لدى تأسيس لبنان الكبير عام 1920 إلى أن وصلوا القمّة قبيل حرب الإسناد في تشرين الأوّل عام 2023

كانت ممكنةً صياغة استراتيجية دفاعية منذ سنوات، قبل الغزو الإسرائيلي لغزّة والضفّة وأجزاء من لبنان وسوريا. لكنّ أشهراً انقضت منذ وقف إطلاق النار، في تشرين الثاني الماضي، فلا إسرائيل توقّفت عن الغارات والاغتيالات، ولا “الحزب” توقّف عن الحديث عن ترميم قوّته استعداداً لجولة أخرى.

إقرأ أيضاً: نزع السّلاح وبائع الفراريج

نتنياهو من هواة “النصر الكامل”، في غزّة وفي كلّ مكان، وهو يريد تحقيقه في لبنان أيضاً. فما العمل؟ لم نعثر حتّى اليوم على مقاربة مبتكرة لوضع غير مسبوق، بل حدث تكرار لمشاهد سابقة، منذ عام 2006، وتخويف من العودة إلى ما قبل 6 شباط 1984، عندما كان الرئيس السابق أمين الجميّل يحاول استعادة لبنان القديم وامتيازات الموارنة فيه. ما يمكن تأكيده حاليّاً أنّ التهويل بالخطر الوجودي يفاقم أزمة الشيعة في لبنان، ولا يحلّها.

لمتابعة الكاتب على X: