عرفتُ الشيخ أحمد حسّون في أواخر التسعينيّات عندما كان يتردّد كثيراً على لبنان، ثمّ بدأ يخرج باستمرار على تلفزيون المنار، وبسبب تقدّم الشيخ أحمد كفتارو في السنّ، وهو الذي تسنّم منصب الإفتاء لعقود، فقد تكاثرت الشائعات عمّن يتولّى المنصب بعده. وكان حسّون يطمح لذلك، كما قال لي، لكنّ السلطات كانت تفضّل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وهو من أصول كردية مثل كفتارو، وأستاذ بكليّة الشريعة بجامعة دمشق، وواعظٌ مشهور، وتحتشد الجماهير لسماع خطبه في المسجد الخاصّ به، ويتوزّع المستمعون بين طلّاب ومريدين ومتصوّفة، فهو صوفيٌّ مثل الشيخ كفتارو. لكن عندما تُوفّي كفتارو عن عُمُرٍ عالٍ، فإنّ الشيخ البوطي أبى إباءً شديداً، على الرغم من علائقه الوثيقة بآل الأسد، ومن كونه هو الذي أَمَّ المصلّين على والدة حافظ الأسد في مسجد القرداحة، وعلى الأسد نفسه.

ذكر لي الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رحمه الله، أنّه عندما سارع بالذهاب إلى القرداحة للمشاركة في جنازة السيدة ناعسة، فإنّ مشايخ العلويين رغبوا إليه أن يسأل الرئيس الأسد أن يكون هو الذي يصلّي على أُمّ الرئيس. لكنّ الرئيس أبى وقال لشمس الدين: “أنت أخ جليل يا شيخ شمس الدين وتعرف كم نحترمك، لكنّنا نحن آل الأسد على المذهب الشافعي، وسيصلّي على الوالدة الدكتور البوطي شيخ الشافعية بالشام”.

المؤسسة الدينية وعلماء الدين مهمَّشون جدّاً في سورية. وهمُّ “التعدّديّة الدينية” الذي يتحدّث عنه دائماً وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد هدفه منذ أيام حافظ الأسد

في عهد بشار الأسد تراجعت هذه الاعتبارات الشكليّة والعُرفيّة كثيراً، لكنْ ما جرى التخلّي عن المنصب دفعةً واحدةً، مع أنّه تراجع كثيراً لمصلحة موظّف رسمي هو وزير الأوقاف، ونُصِح الأسد الابن بتعيين شيخ ذي ولاء مشهود ومن خارج دمشق للمنصب، فوقع اختيار أجهزة الأمن على الشيخ أحمد حسّون الحلبي الذي كان يتولّى شؤون الأوقاف هناك، وله مسجدٌ يخطب فيه ويُلقي الدروس. لكن باستثناء رئاسة المجلس العلمي الفقهي للفتوى، وتحديد تواريخ المناسبات الدينية، والظهور إلى جانب الرئيس في الأعياد، فإنّ السلطات على الجهاز الديني كلّه بقيت في يد وزير الأوقاف.

لا يحبّ العسكريون العرب وأهل الدولة الحديثة المؤسسات الدينية المستقرّة. وإن تكن منذ أيام العثمانيين تابعةً للدولة بالجملة والتفصيل. ووحدهم ضبّاط ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 ما تعرّضوا للأزهر، وهو المؤسسة الدينية السنّيّة الكبرى في العالم الإسلامي، لأنّهم كانوا في أكثريّتهم متديّنين، ولأنّ الجمهور المصري يعتبر الأزهر هو الإسلام ذاته، ولأنّ مصر أيام الملكيّة وأيام الجمهورية وجدت الأزهر مفيداً في السياسات الخارجية للدولة المصرية، باعتبار أنّ شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام في نظر المسلمين في آسيا وإفريقيا.

بين يديَّ، وأنا أكتب هذه المقالة، كتابٌ للباحث الفرنسي في شؤون الشرق الأوسط توماس بييريه (Pierret Thomas )، عنوانه: “الدين والدولة في سورية، العلماء السنّيّون من الانقلاب (1963) إلى الثورة (2011)”. وهو صادر عام 2012. والباحث المذكور لا يعمل “نمذجةً” ولا مقارنات، لكنّه يلاحظ أنّ نظام حافظ الأسد ركّز السلطات الإدارية للجهاز الديني في وزارة الأوقاف. واهتمّ حافظ وبشار وسط ظواهر النهوض الديني – أو ما سمّيتُه في دراساتي بـ”الإحيائية الدينية” – بالجمعيات الصوفية، وسمحا لأنصار النظام من الشيوخ بفتح مدارس للتعليم الديني، وخصّ الحاكمان الشابّات باهتمامٍ خاصٍّ، سواء في إقامة المدارس للفتيات أو إنشاء الجمعيات الإرشادية التي تدرّب أيضاً على بعض الحِرَف والأعمال. بيد أنّ كبار الشيوخ الأفراد المستقلّين نسبيّاً عن النظام ظلّت لهم مقاماتهم المعتبرة في نظر الجمهور دونما اعتراضٍ من الجهات الأمنيّة ما لم يتدخّلوا في الشأن العامّ، أو يحاولوا جمع مريدين من حولهم. وبالطبع، كان أمثال فرفور والرفاعي وكفتارو والبوطي استثناءات.

إنّ ظاهرتيْ المركَزة من جهة، والشرذمة من جهةٍ أُخرى، والرقابة الأمنيّة الشديدة على الجهتين، كان لهما ما يبرّرهما في نظر أمنيّي النظام. فالإخوان المسلمون حزبٌ عريقٌ في سورية، وله تغلغل في أوساط جمهور المتعلّمين في المدن أكثر من الأرياف. وفي الستّينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي صعدت الظاهرة السلفية. وكان الأستاذ مالك بن نبي، المفكّر الجزائري المشهور، الذي استقرّ في سورية منذ أواسط الستّينيّات حتّى وفاته عام 1973، يقول لي أواخر الستّينيّات (وكنتُ أُجري معه مقابلات لمجلّة “الفكر الإسلامي” التي كانت دار الفتوى في لبنان قد بدأت بإصدارها): “حذارِ من الإسلام البروتستانتي (يقصد الاحتجاجي) الصاعد في سورية”. وما كان الشبّان الذين يقصدهم مالك بن نبي شيوخاً، وإن درس بعضهم في المدارس الدينية أو كليّة الشريعة، بل كانوا في معظمهم من أبناء الفئات الوسطى المتعلّمين بالمدارس والجامعات السورية في تخصّصاتٍ علميّة مختلفة. ومع أنّ كثيراً من الشيوخ والشباب هاجروا إلى الخليج هرباً من الضغط والضبط، فإنّ تمكُّن الإخوان من التمرّد بحماه عاميْ 1981 و1982 جعل النظام أكثر شراسةً وقمعاً. وكان الضباط السوريون في لبنان يقولون عن شبّان الغضب هؤلاء إنّهم صدّاميّون أو عرفاتيّون (وهي تهمتهم للسُنّة في لبنان أيضاً، ولربّما كانت إحدى التهمتيْن بين أسباب قتل المفتي الشيخ حسن خالد)، وكنت أقول لبعض الضبّاط السوريين في لبنان عندما أُسأل في تسعينيّات القرن الماضي: “بل هو نمط التديّن الجديد، وهو في أحد وجوهه منذ الثورة الإيرانية ضدّ الدولة الوطنية (العلمانية)، وما انخرط فيه المشايخ بعد، وهم لا يعادون الدولة، لكنّهم في غربةٍ عن النظام، لأنّه ليس للكولونيل مَن يخاطبه (بحسب غابرييل غارسيا ماركيز)”.

بعد تكاثر الأحداث الأمنيّة الغامضة أو المفاجئة في عدّة دولٍ عربيةٍ، والتي كانت تُنسب إلى تنظيماتٍ إسلاميةٍ، درستُ عدّة حالات وقمت بتصنيفات في ما يتعلّق بالعلائق الطرديّة والعكسيّة بين “طبيعة” العلاقة بين المؤسسات الدينية والدولة في بلدٍ معيّن، ودرجة العنف أو اللاعنف (الديني) في ذاك البلد. وقد وجدتُ أنّ الدولة الحديثة في العالم العربي سلكت مع المؤسسة الدينية (وليس مع الدين) أحد ثلاثة مسالك: الاحتضان الكبير والضبط من طريقه، في مثل السعودية ومصر والمغرب، أو النبذ والتشكُّك والتهميش، وهو شأن الأنظمة التي ساد فيها العسكريون مثل سورية والعراق وليبيا والجزائر، والنمط الثالث هو اللامبالاة أو الحياد أو التحيّز الخفيف في مثل لبنان والأردن وموريتانيا وتونس والسودان. وقد تنبّهت بعض الدول إلى فائدة المؤسسة الدينية في مواجهة المتطرّفين أو الحزبيين، لكن بعد فوات الأوان.

المهمّ أنّني لاحظتُ أنّ العنف (باسم الدين) يكون كبيراً في الدول التي همّشت المؤسسات الدينية أو حاولت إزالتها، مثل سورية وليبيا. ويكون متوسّطاً في الدول التي احتضنت المؤسسات واستخدمتها بنجاح متفاوت لمكافحة الحزبيين. ويكون خفيفاً في دول الحياد واللامبالاة أو حالة شبه الودّ بين المؤسسة الدينية والدولة.

العنف العنيف باسم الدين شهدته سورية وليبيا والعراق. وفي سورية بالذات وقف معظم الشيوخ خلال السنوات الأولى للثورة على الحياد، وأشهر مَن انحاز للنظام اثنان:

– محمد سعيد رمضان البوطي الذي اعتبر في خطبةٍ له في إحدى المناسبات أنّ الضبّاط السوريين مع الرئيس هم في صلاحهم ودينهم وحرصهم على السلم الأهلي، مثل أصحاب رسول الله! بيد أنّ مواقفه الداعمة لم تمنع من تفجيره في مسجده عام 2012، مَن قتله؟ الثوار يتبرّأون من ذلك، وكذلك النظام بالطبع.

– أمّا الثاني بين المحازبين للنظام وسط العنف العنيف فكان المفتي الشيخ أحمد حسّون، الذي بلغ في خطبه وتصريحاته ومؤتمراته لدعم النظام أبعاداً أسطورية. ومع أنّه سرت شائعات بشأن خلفيّات مقتل ابنه سارية عام 2012، فإنّ ولاءه للأسد لم يتزحزح قيد أنملة.

إنّ مدّة المنصب في سورية، حسب تعديلات قانون العام 2018، ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقد انتهت مدّة حسّون الخامسة، وكان يمكن أن يذهب من دون ضجيج، وأن يحلَّ آخر محلَّه، لكنّ شيئين حدثا معاً: انتقاد “علماء” من محيط وزير الأوقاف لتصريحاتٍ أدلى بها المفتي في تأبينه للفنّان صباح فخري، وإلغاء منصب المفتي لمصلحة “مجلس علمي فقهي” يرأسه وزير الأوقاف. فحسّون، وهو خطيبٌ عالي الصوت وكثير المبالغات، قال إنّ القرآن (بناءً على تفسيره الخاصّ)، بحسب سورة التين، إنّما حدَّد حدود سورية، وإنّ السوريين اللاجئين إلى دولٍ أُخرى عليهم أن يعودوا أو لن يجدوا أحداً يصلّي عليهم ويدفنهم حيث هم. لقد انطلقت عليه حملة من رجال الدين الموالين للنظام لأنّه يفسّر القرآن بدون علم، أمّا عندما كان يستند إلى الكتاب والسنّة في اعتباره بشار الأسد مَلَكاً من الملائكة أو أنّ التاريخ الإسلامي ما عرف لحاكمٍ شرعيةً بعد علي بن أبي طالب تضاهي شرعية بشار الأسد ووالده، فقد كان يتحدّث عن علم!

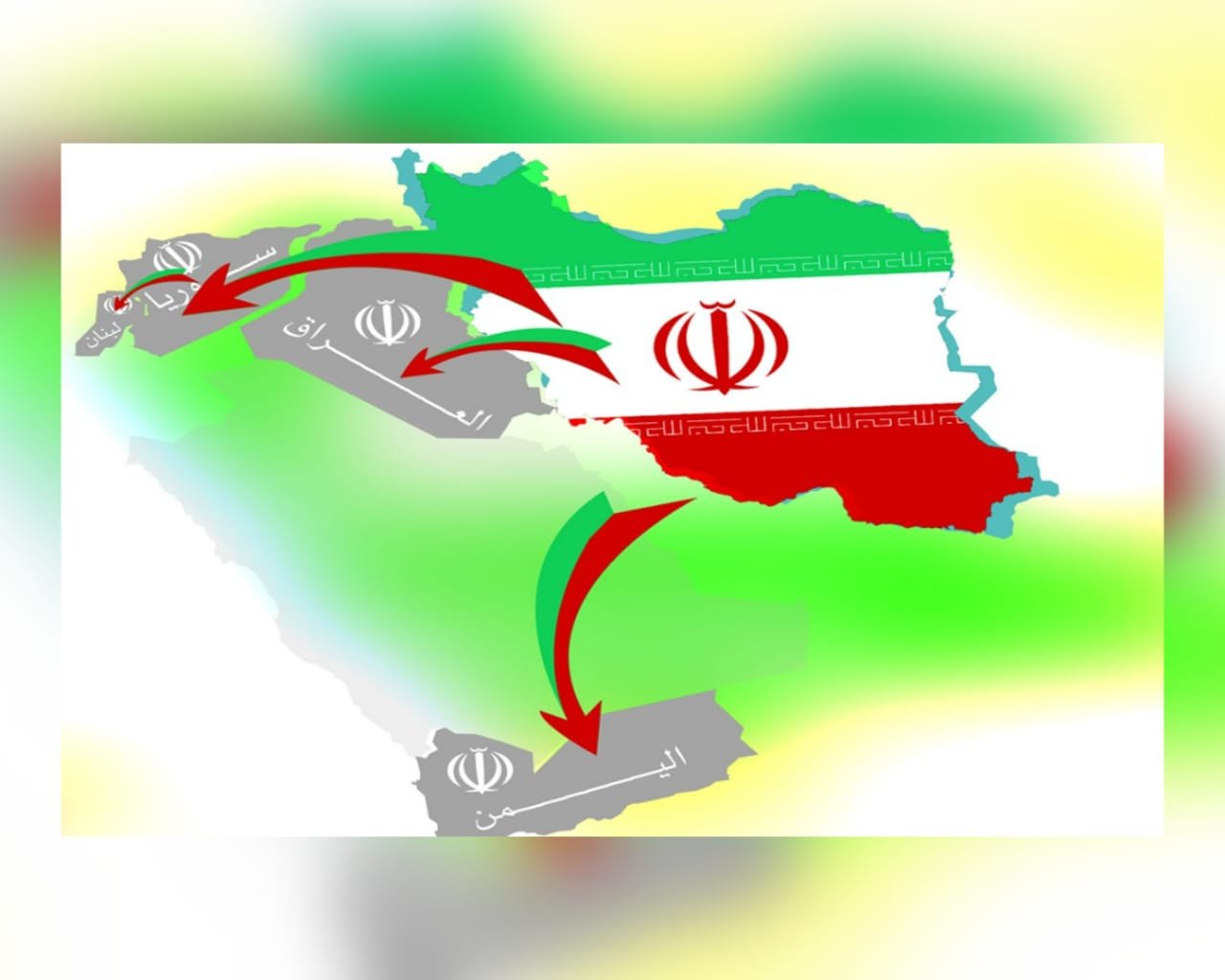

المؤسسة الدينية وعلماء الدين مهمَّشون جدّاً في سورية. وهمُّ “التعدّديّة الدينية” الذي يتحدّث عنه دائماً وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد هدفه منذ أيام حافظ الأسد إسقاط ميزان الأكثريّة السنّيّة بحيث دخل في المجلس العلمي علويّون ودروز، وبالطبع شيعة، والآن أُلغي منصب المفتي، وهو تقليد عريق في المدن الإسلامية من جهة، وبقي زمن الدولة الوطنية وصار عامّاً كما في سورية، أو مفتي جمهورية كما في لبنان. وهذا الإلغاء ليس بسبب الاستيلاء الشيعي الحالي فقط، فحسّون كان بين أنصار آل البيت الأشدّ جماحاً، وإنّما هي صراعاتٌ زادت حدّتها بين أنصار النظام على النفوذ (العداوة الشخصيّة بين وزير الأوقاف وحسون قديمة) وعلى الموارد المتضائلة التي بقيت في الأوقاف، وحسون مشهورٌ لهذه الناحية. وفي الأصل ما كان بشار يريد أن يبقى رجل دين سنّيّ، مهما كانت تبعيّته، يتحدّث باسم النظام بالقول إنّ “سورية تعدّديّة يا ناس وليست سنّيّة” (!)، وهذا فضلاً عن تنافس أكثر من عشرة على المنصب الآن. التابع يبدأ سقوطه يوم تولّي المنصب، ويفطس في المستنقع الحافل برفات أمثاله بعد نهاية المنصب.

إقرأ أيضاً: سوريا: انقلاب سُنّة النظام على المفتي حسّون

لا أذكر إذا كان ذلك قد حدث عام 2017 أو 2018، فقد استطاع أحمد حسّون التحدّث إلى البرلمان الأوروبي عن التسامح الديني في سورية (!). وعندما اشتدّت عليه الهجمات قبل انتهائه من إلقاء كلمته (بالعربيّة طبعاً مع الاضطراب الحاصل في الترجمة)، صاح قائلاً: “لماذا تفعلون هذا معي، أولسنا مثلكم بشراً أحراراً؟!”. وحبكت النكتة مع أحد النواب ذوي الأصول الإيطالية فصرخ به: “هو أمرٌ جيّدٌ أن تعرف أنّك من البشر، أيّها الآتي للشهادة لنظام الكيمياوي والبراميل المتفجّرة والتهجير”.

فلا حول ولا قوّة إلا بالله.