انذهل اللبنانيون، وبخاصةٍ المسيحيون والسنّة، من الهجوم الصاعق الذي شنّه الشيخ أحمد قبلان المفتي الجعفري الممتاز، في خطبة عيد الفطر، على الميثاق الوطني الأوّل ورمزيه بشارة الخوري ورياض الصلح، وعلى الطائف والدستور، وعلى النظام اللبناني بسبب طائفيته، وقال إنه يريد تجاوز ذلك النظام، ويبقى الوطن والمواطن. والقضية أنّ الوطن والمواطنين يقيمون دولة، فما هو نظامها وما هو انتماؤها؟ النظام غير الطائفي بتاتاً، والذي يسود فيه المواطنون المتساوون، هو النظام العلماني السائد في الغربين الأوروبي والأميركي. وبالطبع، فإنّ الشيخ قبلان لا يقصده، لأنه ليس علمانياً ولا غربياً، وقد كانت له مواقف في مناسباتٍ ماضية ضد الطائفية وضد العلمانية معاً. ثم هو يدين بمنصبه ولقبه لهذا النظام الطوائفي. فلماذا لم يعلن بالمناسبة استقالته من المنصب الذي وهبته إياه الطائفية البغيضة، على حدّ قول غسان حجّار في “النهار”. وقد كان العلاّمة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعتبر النظام اللبناني مَدَنياً، ويعتبر دستور الطائف مدخلاً صالحاً للتطوّر والتطوير باتجاه الدولة المدنية المكتملة.

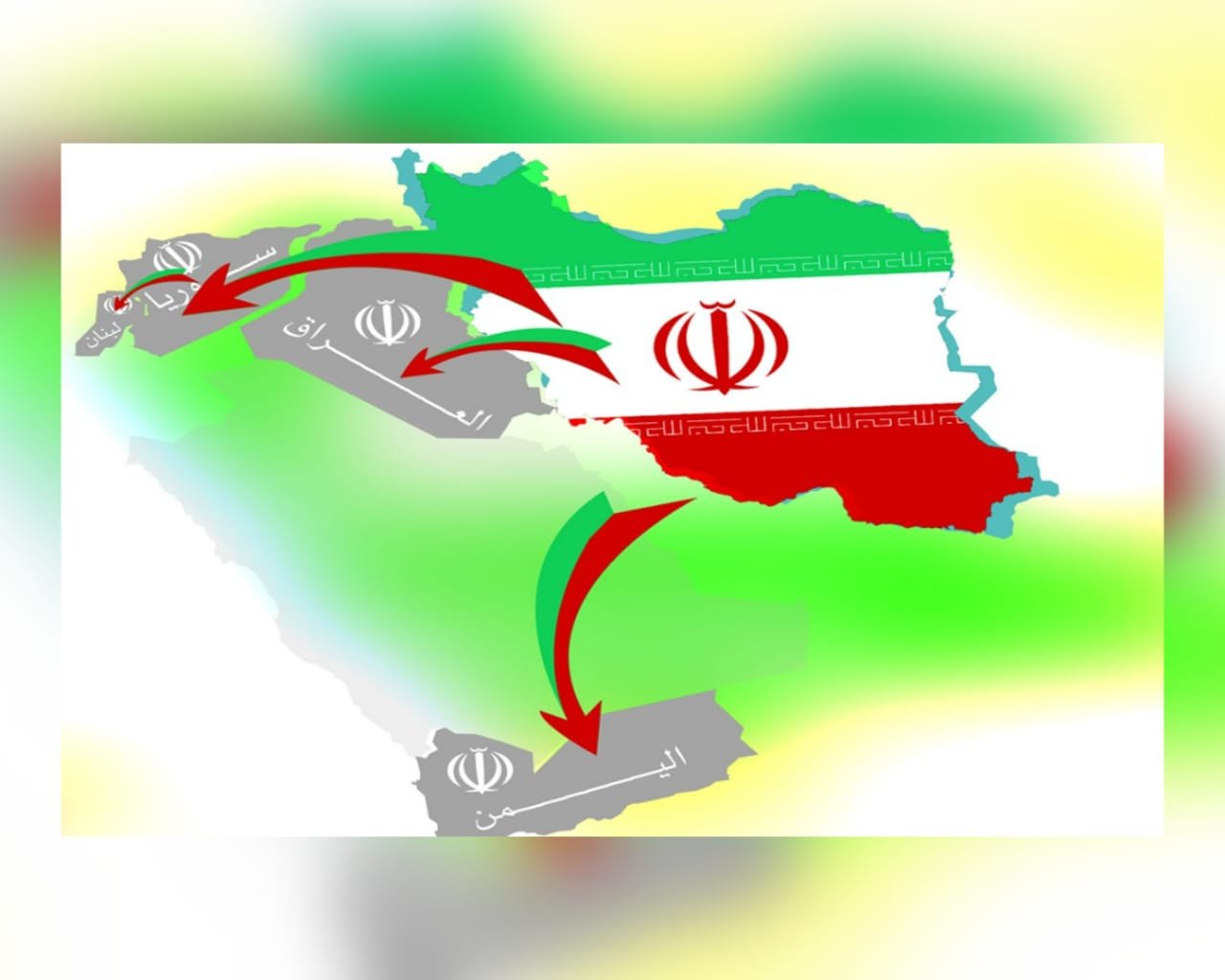

لقد كانت القيادات السياسية الشيعية وما تزال تحمل هذا الخطاب الراديكالي الاحتجاجي، حتى وهي تنتقل من دعوى المظلومية إلى موقع السيطرة في سائر المؤسسات الدستورية: رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة. وقد اعتاد اللبنانيون هذا الخطاب الراديكالي الشيعي من الزعيم نصر الله إلاّ في الشهور الأخيرة، حين صار يعتبر نفسه في الظاهر مسؤولاً عن بقاء الوضع القائم، ويتذمّر من أنّ أفكاره ومشروعاته لم تَسُدْ كلها في النظام المتهافت الذي يريد إصلاحه لا إلغاءه. ووجهة نظره التي عبَّر عنها عشرات المرات أنّ المشكلة ليست في طائفية النظام الخاضع لسيطرته، كما كان تحت سيطرة السوريين، بل المشكلة هي في ارتباط النظام اللبناني المالي والاقتصادي ونوعية الحياة بالنظام العالمي الغربي، وهو يريد تحويله باتجاه الاقتصاد المشرقي فيما بين الصين وإيران والنظام السوري العظيم! وهي الوجهة نفسها التي أَلمح إليها المفتي قبلان في خطابه الناري.

إقرأ أيضاً: قرار المحكمة الدولية هو الردّ الأبلغ على كلام قبلان

وإذا عدنا للحظات إلى الماضي، فإنّ هذا الخطاب الراديكالي المتنكّر للبنان كان ديدن القوميين العرب في الخمسينات والستينات، ثم صار ديدن اليساريين إبّان الحرب الأهلية حين كان الموقف من المقاومة الفلسطينية هو نقطة الارتكاز. وقد أخرج السيد موسى الصدر الشيعة من خطاب الإنكار إلى خطاب المظلومية. ثم التقى الشيعة والسنّة عبر المفتي خالد والشيخ شمس الدين في إعلان الثوابت العشر عام 1983 على الخروج من منطقي التنكّر والإنكار إلى نهائية الكيان اللبناني وضرورة المصير إلى الإصلاح الذي يجعل لبنان وطناً لسائر بنيه، بالهوية الوطنية الجامعة، والانتماء العربي، وهو المنطق الذي ساد في مؤتمر الطائف ودستوره (1989-1990).

إنّ الجديد الذي ظهر في الخطابات السياسية بعد الطائف، بروز راديكالية سياسية مسيحية، وأخرى شيعية. وما خلا الأمر من بعض الظواهر الراديكالية لدى السنّة. إنما الفرق أنّ الراديكالية الشيعية صارت هي القيادة السياسية لدى الشيعة وما تزال، كما أنّ الراديكالية المسيحية صارت هي القيادة السياسية لدى مسيحيي لبنان. في حين تضاءلت الراديكالية السياسية لدى السنّة كثيراً وصارت مطلبية. وقد اعتبر راديكاليو الشيعة، وراديكاليو المسيحيين الذين التقوا بكنيسة مار مخايل عام 2006 عملياً أنّ الطائف سنّي، وأنّه ينبغي تغييره أو تعديله. ومن أجل كسر تلك المناعة الوطنية التي صنعتها حركة 14 آذار للدستور وللاستقلال كانت الاغتيالات، وكان تعطيل البرلمان (2006-2008)، وكان احتلال بيروت (2008)، وسبع سنوات ونصف من الفراغ في رئاسة الجمهورية والحكومات، إلى حين انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية عام 2016. ومع سيطرة سلاح الحزب، وسيطرة التيار الوطني الحر في الشارع المسيحي، ما بقي الدستور معتبراً، ولا حكم القانون، ولا احترام لصلاحيات السلطة التنفيذية (باعتبارها سلطة سنية!)؛ وهو الأمر السائد من سنوات، ولذلك حصل الانهيار الاقتصادي والمالي، وتصدّعت المؤسسات، وقد قال رئيس الحكومة الحالي وهو يمتدح حكومته في احتفال المائة يوم الأولى على قيامها، وهو يذكر إنجازاتها العظيمة، إنّ “لبنان مقبل على المجاعة”، فأين هي الإنجازات، يا رجل!

لا يجوز الاستخفاف بخطاب المفتي أحمد قبلان، الذي لم تعلّق عليه بالرفض أيّ جهةٍ شيعية. هو خطاب غَلَبةٍ وإلغاءٍ للآخرين، وهو شديد الطائفية التي يصرّ على أنه يريد إلغاءها!

هاتان الراديكاليتان، الشيعية والمسيحية، وبخاصةٍ الشيعية، لا تحرصان على بقاء المؤسسات القائمة، ولا على تجربة لبنان التاريخية واقتصاده الحر ومدارسه وجامعاته الراقية، ومستشفياته الممتازة، وقطاعه المصرفي وعمره مائة عام وأكثر، وعلاقاته الوثيقة بالعرب والعالم. كلّ ذلك مهدّد بالسقوط الآن، ويرى نصر الله وقبلان الابن أنّ علينا الاستدارة نحو إيران والنظام السوري، الشديد الاستنارة والنجاح، على أنقاض الوضع القائم وغير المقبول من جانبهم على الإطلاق!

وإذا كان ذلك كلّه يحصل من سنوات، فما الذي يريده المفتي أحمد قبلان الآن من الثوران على النظام المتصدّع؟ يريد أمرين: تغيير الدستور، ما دام الواقع قد تغيّر والنصّ قد صار حرفاً ميتاً، دون أن يكون لديه تصوّر واضح للبدائل أو أنّه لا يجرؤ على قولها، كما يريد التهويل والتخويف للسُنّة كالعادة، واليوم للمسيحيين أيضاً، والذين وإن كان فريقهم الرئيسي السياسي حليفاً للحزب، لا يريدون طبعاً الذهاب باتجاه جمهورية ولاية الفقيه، وباتجاه النظام السوري الهائل النجاح إلى درجة أنّ نصف الشعب السوري ينام جائعاً.

لا يجوز الاستخفاف بخطاب المفتي أحمد قبلان، الذي لم تعلّق عليه بالرفض أيّ جهةٍ شيعية. هو خطاب غَلَبةٍ وإلغاءٍ للآخرين، وهو شديد الطائفية التي يصرّ على أنه يريد إلغاءها!

إنما من جهةٍ أُخرى لا تجوزُ المبالغة في اعتبار تمثيله لفئةٍ كبيرةٍ من الشيعة. فقد جرّب الحزب الاغتيالات والاحتلالات والخطابات العالية الوتيرة (سمّى احتلال بيروت: “اليوم المجيد”، فخسر الانتخابات)، ووجد أنّ السيطرة الفعلية، والخطاب التصالحي، أفضل وأنجح من الخُطَب العصماء. أما شيعة الفئات الوسطى وموظّفي الدولة، والذين يمثّلهم الرئيس بري، فما حاجتهم وسط هذه الأزمة الوطنية الطاحنة إلى من يقول لهم: الأولوية اليوم ليس للخروج من الأزمة، بل لتغيير الدستور والنظام اللبناني! قال لي زميلٌ شيعي بالجامعة: “هذا منطق شيوعي يقول إنّه كلما ازدادت الأوضاع سوءًا صار ذلك أدنى إلى نجاح الثورة بحجة فشل النظام!”.

المواطنون الشباب وتحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، تراجعت لديهم الاهتمامات السياسية، كما يتبيّن من خطابات حراك 17 تشرين. وقد أمكن توجيه بعضهم ضد البنك المركزي والمصارف وحسب. والواقع أنّ الأزمة سياسية بامتياز. فلا يمكن أن يحيا بلد حياة طبيعة وفيه سلطتان وجيشان ومجتمعان. ولا يمكن لراديكاليتين، وإن تحالفتا، أن تصنعا عيشاً وطنياً مشتركاً، ما دام منطق الشيعية بينهما استيلائياً عنيفاً، ومنطق الأخرى المسيحية انكماشياً عنيفاً أيضاً. منطق الأولى القوة العارية، ومنطق الثانية حقوق المسيحيين، ثم يتبيّن أنّه لا مسيحيين في البلاد في نظرهم، غيرهم هم!

إنّ التحدّي الوطني الكبير هو استعادة الشرعيات الثلاث: الوطنية، والعربية، والدولية. أما التحدّي الآخر، فهو استعادة ثقة الفئات الوسطى في المجتمع اللبناني بوثيقة الوفاق الوطني والدستور، باعتبارهما أبرز مقتضيات العيش المشترك، الذي جرّب اللبنانيون حلاوة حضوره، ومرارة غيابه!