لا أدري لماذا شعرتُ بهذا الغمّ الشديد والوحشة للوفاة المفاجئة لراجح خوري. ربّما لأنّه خلال عامٍ لا أكثر تُوفّي أصدقاء آخرون ومنهم جوزف شاوول وفارس ساسين وجبّور الدويهي. الصحافي خوري أتابعه منذ ثلاثين عاماً، أمّا الثلاثة الآخرون فهم زملاء قدامى بالجامعة اللبنانية. وصحيح أنّنا جميعاً سبعينيّون، وقد كتب ميخائيل نعيمة كتابه: “سبعون” عندما بلغ تلك العتبة الخطرة. وقد خطر لي أنّ هذا “المَوَتان” في أحوال لبنان الحالية لا يتّصل فقط بأعمارنا العالية، بل يتّصل أيضاً بفناء المؤسّسات والجهات التي عمل هؤلاء الزملاء والأصدقاء فيها وعلى مدى العقود الماضية. وإلى فناء المؤسّسات وانقضائها هناك الإحساس الغلّاب أنّ هؤلاء أشخاص “منجِزون” وليسوا أفراداً عاديّين، أو هكذا عرفناهم بدون مبالغةٍ أو وهم.

عندما نفكّر بوفاة راجح خوري الذي قيل لي إنّه كان مريضاً، نتذكّر أنّ الصحافة اللبنانية ليست بخيرٍ أبداً ومنذ مدّةٍ طويلة. إنّما الأمر الآخر أنّه ليست هناك أجيال جديدة حقّاً في هذه المهنة التي سمّاها جهاد الزين “مهنةً جاحدة”. إنّما ما لم يذكره الزين ليس انقضاء الأجيال، بل أنّ الصحافة الورقية ذاتها سائرة نحو انقضاء مُريع. بعد قليل لن نجد غير المواقع للكتابة. انقضت صحافة الخبر، وتنقضي صحافة الرأي والتحقيق: فهل تكون المواقع ووسائل الاتصال الأُخرى هي “صحافة” الزمن الجديد؟ أو أنّ المواقع ووسائل الاتصال الأخرى هي ظاهرة جديدةٌ غير ما عرفناه عن الخبر وعن الرأي؟ وفي هذه الحالة ما هو الاسم أو التوصيف الصحيح؟

هو تاريخٌ عريقٌ للصحافة اللبنانية التي تجاوز عمرها القرن ونصف القرن، ومرّت بأزماتٍ وقاومت الحروب التي شُنّت عليها، لكنّها في العقدين الأخيرين تنكسر بدون أملٍ في عودةٍ من نوعٍ ما. وما أريد قوله إنّ صحافيّي لبنان البارزين كانوا دائماً أفراداً، وإن انضووا في مؤسّسات، كما هو الشأن مع سائر البارزين. والمعنى أنّ المؤسّسات أو الصحف تساقطت تباعاً، فيأتي فناء الأفراد ليقول لنا إنّ عمليات الانقضاء اكتملت، مؤسساتٍ وأفراداً.

صناعة فردية

الصحافة في لبنان، بخلاف الدول العربية الأُخرى، صنعها أفراد وجهات خاصّة، ومعناها إضافةً لتطلب حرّية التعبير أنّه كانت في لبنان حياة سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة ثقافية. فهل انتفت الحاجة إليها بسبب تضاؤل الحيوات المذكورة؟ أم أنّ الأمر ظاهرة عالمية وحسْب؟

أنا لستُ صحافياً محترفاً، وقد بدأت بالكتابة في الصحافة الثقافية أو ملاحق الصحف الثقافية الأسبوعية. وعندما بدأت بالكتابة في الأقسام السياسية أو أقسام الرأي، ظلَّ الطابع الثقافي غير اليوميّ غالباً. وما أقصده أنّ المهامّ الرئيسية السياسية والاقتصادية للصحف إذا كانت قد تضاءلت، فهل بقي للثقافة في الصحافة شيءٌ أو ضرورة؟

بالطبع نحن نقرأ ذكريات ومذكّرات ومشاهد في الصحف، إنّما مَنْ هم قرّاؤها؟

يبدو أنّ قرّاء الثقافة في الصحف قلّةٌ محصورةٌ، وقد تقتصر على الكتّاب وزملائهم ومتابعيهم من غير الشباب.

إنّما لا ينبغي أن ننسى أنّ الجامعة اللبنانية ليست جهةً خاصّةً، بل هي مؤسّسة رسمية وأكبر جهات التعليم الجامعي في لبنان. وقد شاع أنّها جامعة الفقراء، لكنّها مؤسسة جدّيّة وشهدت نضالات في الخمسينيّات والستّينيّات من جانب الشباب لتجاوز احتكارات الجامعات الخاصة المرتفعة الرسوم.

الصحافة في لبنان، بخلاف الدول العربية الأُخرى، صنعها أفراد وجهات خاصّة، ومعناها إضافةً لتطلب حرّية التعبير أنّه كانت في لبنان حياة سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة ثقافية

لماذا النضال على مدى عقدين وأكثر؟

لأنّ الجامعات الخاصّة كان لها لوبي ضخم وسط السياسيين والاقتصاديين. والزملاء المتوفّون كلّهم من الجيل الذي ناضل في الستينيّات من أجل “الجامعة الوطنية” التي تضمّ الآن أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة. وبخلاف الأفراد المتميّزين في الصحافة والذين لا يمكن تعويضهم، فإنّ الوفيات أو التقاعد في جيلنا لا يُنهي الجامعة اللبنانية باعتبار أنّ هناك شبّاناً وكهولاً كثيرين خلفونا ويخلفوننا. أمّا الواقع فهو أنّ الجامعة اللبنانية تنتهي كلّياتها للعلوم الإنسانية، ويتراجع كثيراً مستوى التعليم في الكلّيات التطبيقية.

لماذا كان ذلك أو يكون؟

لأنّ السياسيين اللبنانيين اعتبروا الجامعة اللبنانية موطناً بل مواطن للتوظيف، توظيف الأساتذة وتوظيف الإداريين! ولن تنتهي الجامعة الوطنية رسمياً، لكنّ الطلّاب لن يعودوا طلّاباً، والأساتذة لن يبقوا أساتذة.

ولننظر في الأعلام المتوفّين. الثلاثة كانوا أساتذةً لامعين في تخصّصاتهم. وأضاف الدويهي إلى ذلك أنّه برز روائيّاً كبيراً. وقد انتهى في يوم الأحد الواقع في 29/5/2022 معرض أبوظبي للكتاب، ورأيت بالمعرض كتباً وروايات للثلاثة ولغيرهم من الجيل الأقدم، جيل الستينيّات والسبعينيّات. فلا ينبغي أن ننسى أنّ أساتذة الجامعة اللبنانية بالذات كانوا يشاركون في الحياة الثقافية اللبنانية والعربية بقوّة. أمّا أساتذة الأميركية واليسوعية فلم يكونوا ملحوظين في السوق الثقافي، ولا أدري لماذا.

نهاية الجامعات في لبنان

سبقت الجامعات الخاصّة في لبنان الجامعة الوطنية. والمسار في الدول العربية مختلف. فقد ظهرت الجامعات الوطنية، ثمّ ظهرت الجامعات الخاصة في تسعينيّات القرن العشرين وما بعد. بيد أنّ الكثرة في لبنان ما عادت نوعيّة بل كمّيّة، في حين يتّجه التعليم في دولٍ عربية معيّنة إلى المزيد من الجودة والرقيّ.

أنا أدرّس بالماجستير والدكتوراه بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي وأتنافس مع الطلاب الأفذاذ في تحصيل المعلومة وابتداع مناهج للقراءة، واستكشاف آفاق ورؤى عالم العصر وعصر العالم.

الذي حصل في لبنان مع الجامعات الخاصّة الجديدة أيضاً سياسي وطائفي. فكلٌّ ساعٍ للربح والتجارة من طريق إنشاء مدرسة أو معهد أو كليّة أو جامعة، يستطيع الاعتماد في ذلك في لبنان على زعماء الطائفة السياسيين والدينيين، وأرباب النفوذ. وهكذا فكما انتُهِكت حرّيات التعليم في الجامعة اللبنانية، انتُهكت أكثر في الجامعات الخاصّة المتكاثرة. وجاء انهيار التعليم في العقدين الأخيرين رمزاً لانهيار المؤسّسات كلّها، من التعليم إلى البنوك إلى المستشفيات إلى الوظيفة العامّة.

كيف تُستنزف الأُمم والدول والمجتمعات؟

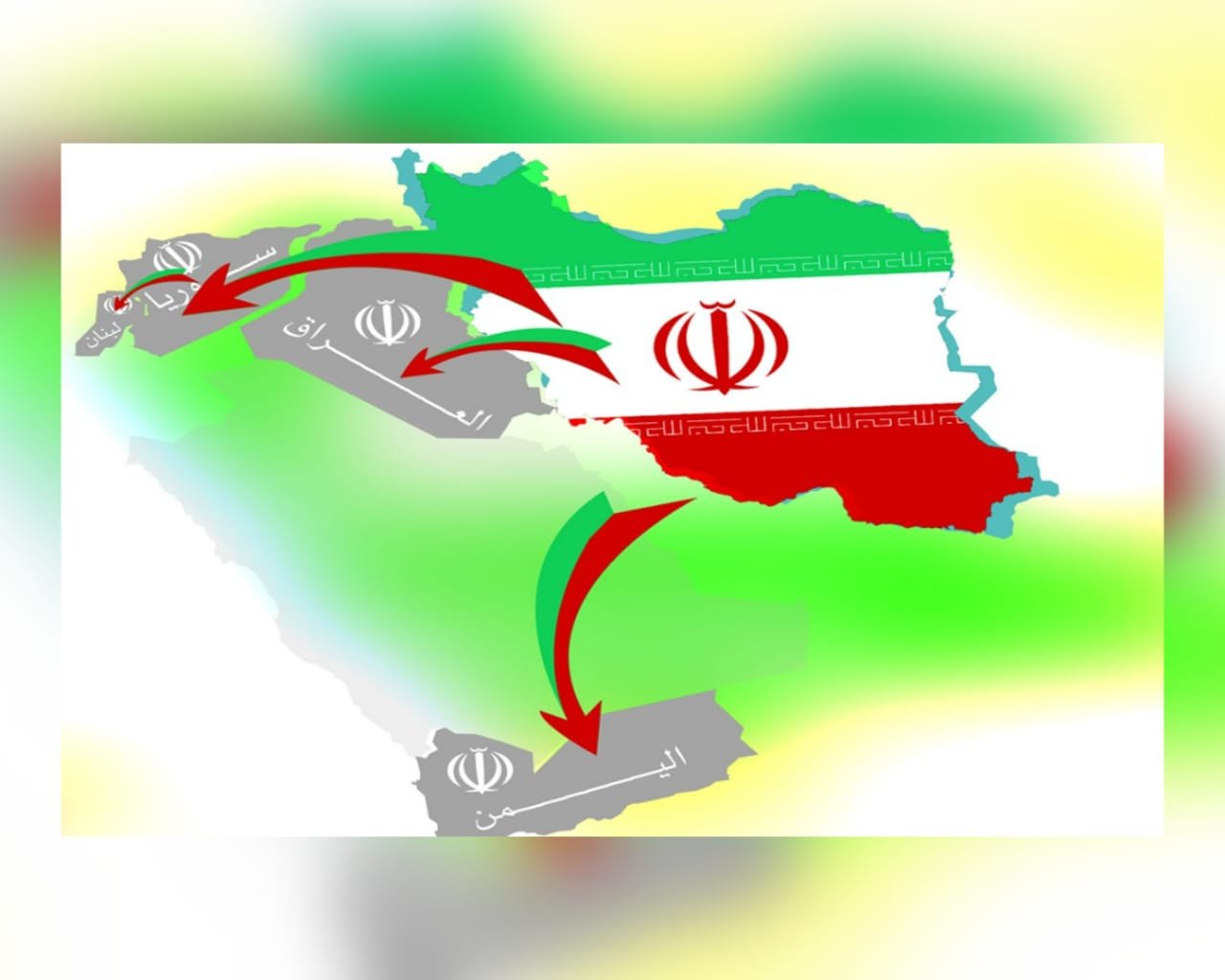

إمّا بانعدام الاستقرار كما في سورية وليبيا واليمن، أو بالفساد القبيح مثل لبنان والعراق. وبأحد الأمرين أو باجتماعهما تنهار المؤسّسات بينما ينشغل السياسيون والتجّار بتهريب أموالهم للخارج.

إقرأ أيضاً: بيضة نصرالله.. أم دجاجة الدولة؟

أفاد لبنان منذ الخمسينيّات من هروب الأموال إليه من البلدان العربية المضطربة. ثمّ اضطرب هو نفسه فهرب القسم الأكبر من الأموال إلى الخارج، وأقفلت البنوك خزائنها على القسم المتبقّي من ودائع المواطنين. ما عاد اللبنانيون يستطيعون دفع أقساط أبنائهم بالجامعات الخاصة. وانهارت مرتّبات الأساتذة فغادر الأكفّاء منهم أيضاً. وتردّت أوضاع المستشفيات وصارت تعجز أحياناً عن استقبال المرضى، بعد أن لم يعُد الضمان الصحّيّ قادراً على الإنفاق والتعويض. وما جرى في لبنان جرى مثله من قبل بالعراق وسورية وليبيا واليمن.. وتونس والسودان. تنهار إدارات الدول، ثمّ تنهار إدارات الجامعات، فيغادر الأساتذة الكبار إلى الخارج، وتبقى وحدك ناظراً فيما كان وما سيكون.

لا شيء ممّا أكتبه هنا جديد أو مفاجئ. لكنّ معظمنا ما كان قادراً على تصوّر الانهيار الفظيع المتمادي، حتى اضطرّ هو نفسه إلى مغادرة العمارة المتصدّعة. وهكذا فإمّا أن تفنى بالخارج، أو تظلّ تتعلّل بالأمل في الوطن حتى يسقط السقف عليك!