أن تستقبل الصين الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدّة 4 أيام، فذلك حدث ينهل أهميّته ممّا تخطّط له بكين في الشرق الأوسط، أو على نحو أدقّ ممّا تودّ أن توحي به للولايات المتحدة. وقد لا تكون الزيارة بحدّ ذاتها حدثاً استثنائياً له تداعيات مباشرة على القضية الفلسطينية، لكنّ مبرّراتها صينية، وهي تستكمل اندفاعاً مدروساً داخل الشرق الأوسط.

لا أوهام لدى “أبو مازن” في ما يمكن للدور الصيني أن يغيّره في أحوال الصراع مع المحتلّ الإسرائيلي وموازين قواه. ليس فقط لأنّ “الولايات المتحدة تمتلك 99 في المئة من أوراق الحلّ”، وفق الرأي المأثور للرئيس المصري الراحل أنور السادات، بل لأنّ الصين نفسها تغيّرت ولم تعُد تلك التي كان يقودها ماو تسي تونغ والتي كانت تعتبر إسرائيل “ذراعاً للإمبريالية” وتدعم منظمة التحرير بالموقف والتدريب والسلاح، حتى إنّها في حسابات الخسائر والأرباح هذه الأيام تبدو أقرب إلى الطرف الإسرائيلي وحريصةً على مصالحها معه.

تحديث المقترحات الصينية

درجت العادة أن تقترح بكين مبادرات حلّ يتمّ تحديثها روتينياً كلّما اقتضت الحاجة. غير أنّ الأمر بدا دعائياً ركيكاً لا تدعمه جدّيّة ولا مثابرة، إضافة إلى خطاب يتضمّن دعوة إلى الحوار والتفاوض والسلام، وهو ما يليق بجمعيات خيرية إنسانية، حتى إنّ بيان وزارة الخارجية الصينية قبل أيام تحدّث عن “الحكمة الصينية” لحلّ الصراع. ولطالما بدا هذا السعي وكأنّه مدخل تجميلي لمقاربة العالم العربي من خلال “قضيته المركزية” أكثر من كونه مشروعاً جيوستراتيجياً يغيّر من قواعد اللعبة المعمول بها منذ عقود.

لا خيار أمام الفلسطينيين إلا الهرع باتجاه عواصم مثل موسكو وبكين تعبّر عن دعمٍ ما قد يساهم في تصحيح الاختلال الذي يتسبّب به موقف واشنطن. ولا غرابة أن يبتسم عباس ويتفاءل في رحاب الصين، وهو الذي يجد، على الأقلّ، حضناً حتى لو كانت له أجندات وحسابات داخل المشهد الدولي الكبير. ولئن يعرف الرئيس الفلسطيني أنّه ليس في حضرة ماو والماويّين، فهو يعرف أيضاً أنّ الصين منذ دينغ شياو بينغ وسياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978 أسقطت الأيديولوجية واعتمدت براغماتية تكاد تكون خبيثة في نسج علاقات مع أضداد بحيث ليس من فرق بين يمينيّ ويساريّ أو بين محافظ وثوريّ.

لا خيار أمام الفلسطينيين إلا الهرع باتجاه عواصم مثل موسكو وبكين تعبّر عن دعمٍ ما قد يساهم في تصحيح الاختلال الذي يتسبّب به موقف واشنطن

عرفت الولايات المتحدة وأوروبا تظاهرات تلو أخرى ناصرت فلسطين والقضية الفلسطينية، وكاد بعضها يكون مليونيّاً. خرجت من على المنابر الغربية، حتى في الكونغرس الأميركي من دون ذكر ما يشهده البرلمان الأوروبي، مواقف شرسة في إدانتها للاحتلال وممارساته العنصرية المنتهِكة لحقوق الإنسان. لم يُذكر يوماً أنّ تظاهرة أو فعّالية قد خرجت في الصين يعبّر فيها الصينيون ولو صوريّاً عن دعم لفلسطين. وإذا ما كان النظام السياسي هناك لا يعرف تلك الثقافة، فإنّ الموقف الرسمي الصيني مخصّب بتقيّة سياسية تصبّ بالنهاية في مصلحة إسرائيل.

كيف تخاطب الصين أطراف الصراع؟

في السياسة تخاطب الصين “أطراف” الصراع على قدم المساواة، فلا تفرّق بين الجلّاد والضحيّة. وهي في دعواتها إلى السلم والتسوية والحلّ تنتقد “الاعتداءات” الفلسطينية بما لا يعترف لهم بمقاومة وتلوم “الردّ المفرط” من قبل إسرائيل بصفته حقّاً يدور خلاف حول درجات قوّته. وتعتبر الصين إسرائيل مرآةً لـ “الحضارة اليهودية” على نحو مخالف لِما تراه شرائح يهودية في العالم لا تعترف بإسرائيل ممثّلاً لليهود وحضارتهم. لكنّ في السياسة أيضاً ما تكشفه علاقات الاقتصاد بين بكين وتل أبيب. فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل إلى حوالي 21 مليار دولار عام 2022 (9 مليارات عام 2012)، فيما وصل حجم هذا التبادل مع السلطة الفلسطينية إلى أقلّ من 90 مليوناً عام 2021. ولئن لا تجوز المقارنة بين اقتصاد إسرائيل بأداء اقتصاد فلسطيني مأزوم يخنقه احتلال، إلا أنّ شراكة الصين وإسرائيل باتت متقدّمة بحيث تموّل بكين مثلاً مشاريع البنية التحتية لمدّ 22 خطّ مواصلات عامّة تربط بين المدن ومستوطنات مقامة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

دار لغط بشأن استحواذ صيني على شركات إسرائيلية (أهافا وتنوفا مثالاً) تتعرّض للمقاطعة من قبل هيئات دولية بسبب اعتماد عناصر وخطوط الإنتاج على المستوطنات. ولئن أزالت متاجر غربية من رفوفها بضائع منتجة في المستوطنات، فإنّ موقف “البزنس” الصيني شديد الرأسمالية في بعده المتوحّش البارد. وقد بات معروفاً أنّ علاقات إسرائيل والصين باتت حميمة إلى درجة دفعت الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لخفض مستوى التعاون التكنولوجي والأمنيّ مع الصين وضبط التمدّد الصيني صوب ميناءي حيفا وأسدود حيث ترسو القطع الأميركية البحرية عادة.

قد يكون مفيداً أن تمتلك الصين هذا المستوى من العلاقات مع إسرائيل، فلعلّ في ذلك ما يمكّنها من تقديم شيء للفلسطينيين. ومع ذلك لا يمكن للصين، في استراتيجيّتها الدولية، إلا أن تعتبر فلسطين فرعاً من أصل إسرائيلي، إذ تمثّل إسرائيل أحد المواقع الاستراتيجية في طريق الحرير الصيني في الشرق الأوسط، وقد اكتشفت تل أبيب، قبل المنطقة العربية، الخيار الصيني منذ عقود، وتلوّح به هذه الأيام حتى في وجه الولايات المتحدة، إضافة إلى أنّ في الصين من لا ينسى أنّ إسرائيل هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام 1950.

بكين تطرق باب العالم العربي

لن يكون خافياً على الفلسطينيين أنّهم “مناسبة” مهمّة لمزيد من عبور الصين صوب الشرق الأوسط. ولن يكون غائباً عن بال العالم العربي أنّ تعاظم قوّة إسرائيل قام على دعم غربي مطلق، لكنّه أيضاً قام على تواطؤ سوفيتي تجلّى في اعتراف موسكو بالدولة الجديدة بعد أيام من إعلان قيامها عام 1948 وقبل أشهر عديدة من الاعتراف الأميركي. بالمقابل لا يقارَن مستوى الدعم الصيني السوفيتي للفلسطينيين والعرب بمستوى الدعم الغربي لإسرائيل. ولن يكون خافياً أنّ ما تمتلكه الصين من إرادة بشأن القضية الفلسطينية هذه الأيام هو القليل القليل ممّا كانت تتحدّث عنه في زمن الماويّة المندثر.

إقرأ أيضاً: هل يحكم ترامب أميركا من وراء القضبان؟

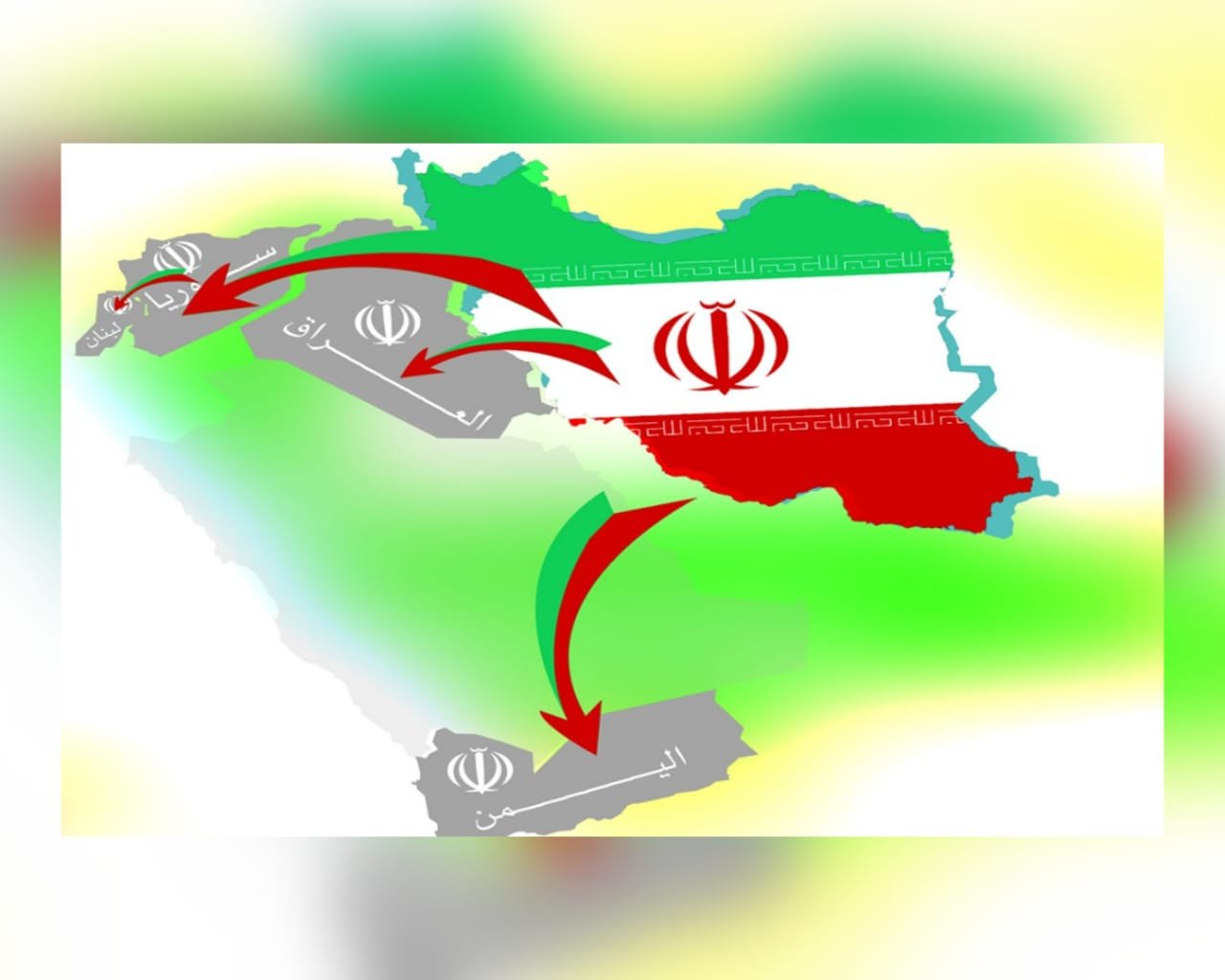

تطرق بكين باب العالم العربي، لا سيما من منافذ الاقتصاد (مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض قبل أيام مثالاً)، من دون المغامرة في الانخراط الجدّي، على الأقلّ حتى الآن، في الورش السياسية، فما بالك بورشة جيوستراتيجيّة وجودية كالقضية الفلسطينية. فحتى التهليل للاتفاق السعودي الإيراني الذي أُبرم في بكين جاء مبالغاً فيه لجهة الجهد الصيني في هذا الإنجاز. صحيح أنّ مكان الصفقة ورعايتها صينيّان، لكنّ المسار جرى في محادثات بغداد بين البلدين برعاية حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، إضافة إلى جهود وساطة قامت بها سلطنة عُمان، وقام أساساً على إرادة في الرياض وطهران لتصويب العلاقة بينهما.

سيكون مثيراً أن تدخل دولة كبرى مثل الصين حلبة صراع الشرق الأوسط. غير أنّه حريّ بنا أن نتأمّل بحرص حسابات الصين بحيث يجوز التساؤل: هل الترحيب الصيني بالرئيس الفلسطيني هو مقدّمة لتحرّك باتجاه فلسطين أم مناورة تبرّر مزيداً من العلاقات مع إسرائيل تحت العلم الفلسطيني هذه المرّة؟

لمتابعة الكاتب على تويتر: mohamadkawas@